私たちの歯は、神経の有無によって寿命が大きく変わる場合があります。進行したむし歯では、その神経を抜く必要があり、治療後は歯がもろくなり、再感染もしやすい状態にあることを理解しておきましょう。

それだけに、歯の神経というのはできる限り保存するのが望ましいのですが、当院では「歯髄保存療法(しずいほぞんりょうほう)」という治療を行っています。

今回はそんな歯髄保存療法の特徴や費用、成功率などを練馬区のしんみ歯科石神井台がわかりやすく解説をします。

目次

▼歯髄保存療法とは?

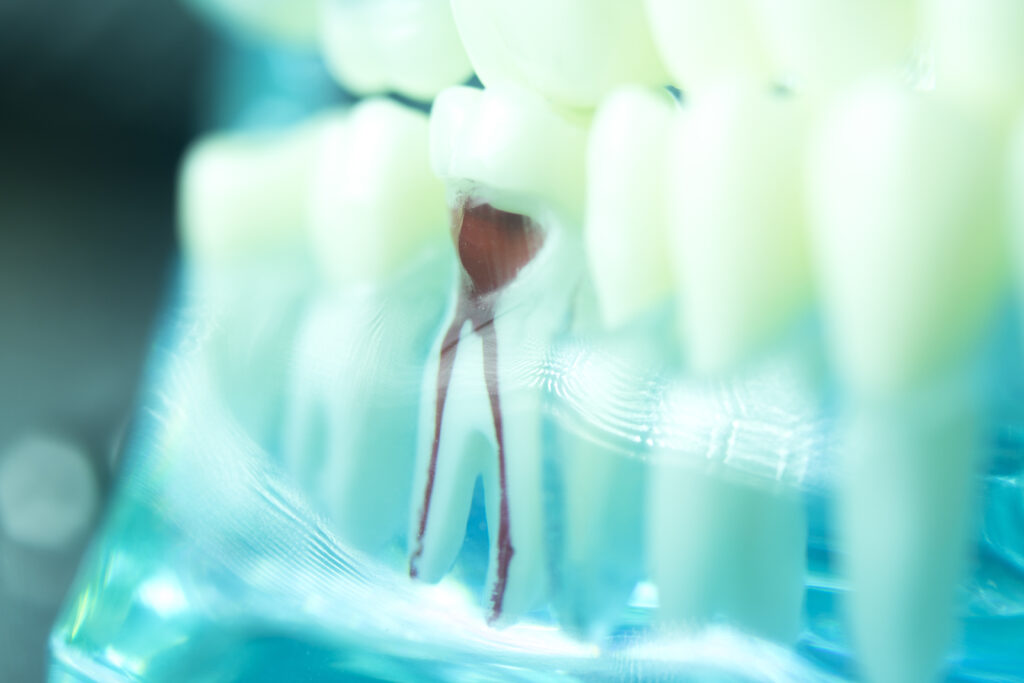

歯髄保存療法とは、むし歯を削っている時や外傷によって、歯の神経と血管から構成される歯髄が露出した場合に適応される治療法です。

口腔内にむき出しとなった歯髄をMTAセメントと呼ばれる覆髄材(ふくずいざい)で保護することで、歯の神経を抜く「抜髄」を回避します。

このMTAセメントには、細菌を殺す作用や新しい歯質を作る作用などが期待できます。歯髄がまだ露出しておらず、健全な歯質が一層残っている症例にも歯髄保存療法は有効です。

【適応症】

・神経に近いむし歯

・歯髄が偶発的に露出したむし歯

▼歯髄保存療法の手順について

歯髄保存療法の手順は、至ってシンプルです。まずは局所麻酔を施して、標準的なむし歯治療と同様、細菌に感染した部分を削り取ります。

続いて、歯髄露出のおそれがある、あるいは歯髄が露出している部位にMTAセメントを塗布し、必要に応じて詰め物や被せ物を装着します。

歯髄保存療法を実施したらかといって、特別に強い痛みが生じるわけではありませんので、その点はご安心ください。

▼歯髄保存療法の成功率について

露出した歯髄を保護する覆髄は保険診療でも行うことができますが、MTAセメントを用いた方法と比較すると成功率に大きな差が見られます。

具体的には、保険診療の場合が成功率5割、自費診療の場合が成功率9割と言われています。

これは使用する薬剤に大きな違いがあるのはもちろん、治療にかけられる時間や活用できる機材にも保険と自費で大きく異なる点に関係しています。その中でも歯科用顕微鏡であるマイクロスコープを使えるかどうかは、歯髄保存療法の成功に大きく関係しています。

◎マイクロスコープとは?

マイクロスコープとは、治療中の視野を肉眼の数十倍程度まで拡大できる装置で、むし歯菌の取り残しを防止したり、覆髄の精度を高めたりするのに役立ちます。保険診療ではそうした先進的な機材・薬剤を使用できないことから、覆髄の成功率にも大きく関係してしまうのです。

▼歯髄保存療法の費用について

上述したように、MTAセメントを使った歯髄保存療法は保険適用外となります。つまり、自費診療となるため、保険診療よりも費用がやや高くなる点に注意が必要です。

練馬区のしんみ歯科石神井台では、MTAセメントを使った歯髄保存療法を18,000円~23,000円(税込)で行っております。

ここでひとつ疑問に感じるのが、自費診療を選択してまで歯の神経を残す価値があるのかという点です。歯髄保存療法の成功率が5割まで低下したとしても、費用が安い保険診療で十分と考える方も少なくないことでしょう。

以下では、歯の神経を抜いた場合に何が起こるのかを改めてお伝えします。

▼歯の神経を抜くと何が起こる?

歯髄は、有害刺激を感知する役割を担っています。

例えば、むし歯菌による侵蝕が進めば、歯痛によってその危険性を知らせてくれますし、歯が壊れるほど硬いものは噛まないよう、痛みによるブレーキを働かせることもあります。

また、歯髄には歯に対して酸素や栄養素、免疫細胞を供給する血管も分布しており、歯の健康維持には欠かせない組織といえます。それを丸ごと失う抜髄は、歯の寿命を縮める主な原因となっているのです。

それだけに10,000~20,000円という費用がかかったとしても、歯髄を残す価値は十分あるといえるのです。

▼歯髄保存療法の注意点について

歯髄保存療法も決して万能ではありませんので、結果として歯の神経を残せないこともあります。

また、MTA歯髄保存療法の施術直後は、感染した部分を除去した刺激や、薬剤による刺激で一時的に知覚過敏が生じることもあります。この症状は歯髄の回復に伴い、軽減・消失していくため、過剰に心配する必要はありません。

▼まとめ

今回は、むし歯の神経を残す歯髄保存療法について、練馬区のしんみ歯科石神井台が解説しました。

進行したむし歯で歯髄までの距離が近い、あるいはもうすでに歯髄が露出してしまったケースに適応できる治療法で、歯の神経を抜かずに残せるというメリットが得られます。

保険診療の覆髄と比較すると、成功率を大きく向上させられることから、多くの方に推奨できる治療法といえます。そんなMTA歯髄保存療法に関心のある方は、いつでもお気軽に当院までご相談ください。